CORRESPONDANCE - EXTRAITS CHOISIS

Vincent Van Gogh – Nuit étoilée, juin 1889, The Museum of Modern Art, New York

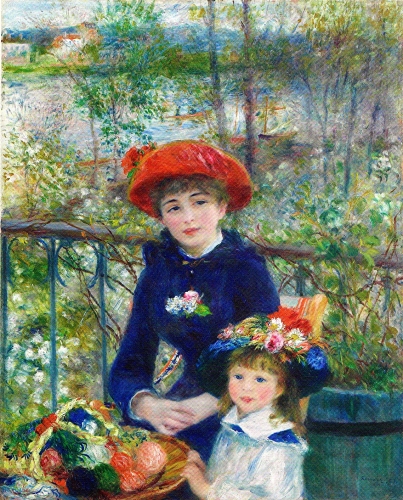

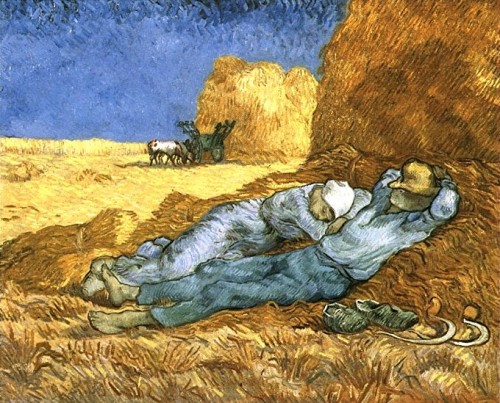

Van Gogh a eu, à un degré rare, ce par quoi un homme se différencie d’un autre : le style. [...] Et tout, sous le pinceau de ce créateur étrange et puissant, s’anime d’une vie étrange, indépendante de celle des choses qu’il peint, et qui est en lui. Il se dépense tout entier au profit des arbres, des ciels, des fleurs, des champs, qu’il gonfle de la surprenante sève de son être. Ces formes se multiplient, s’échevèlent, se tordent, et jusque dans la folie admirable de ces ciels où les astres ivres tournoient et chancellent, où les étoiles s’allongent en queues de comètes débraillées ; jusque dans le surgissement de ces fantastiques fleurs qui se dressent et se crêtent, semblables à des oiseaux déments, Van Gogh garde toujours ses admirables qualités de peintre, et une noblesse qui émeut, une grandeur tragique qui épouvante.

Vincent Van Gogh, Écho de Paris, 31 mars 1891, Octave Mirbeau

Lettre à Jo – vers le 9 mai 1889

Vincent Van Gogh est entré, sur sa demande, à l’asile de Saint-Rémy installé dans les bâtiments de l’ancien monastère de Saint-Paul-de-Mausole. Le docteur Peyron, le médecin-chef, note : « Ce malade arrive de l’hôpital d’Arles où il était entré à la suite d’un accès de manie aiguë qui était survenu brusquement, accompagné d’hallucinations de la vue et de l’ouïe qui le terrifiaient. »

Vincent Van Gogh est entré, sur sa demande, à l’asile de Saint-Rémy installé dans les bâtiments de l’ancien monastère de Saint-Paul-de-Mausole. Le docteur Peyron, le médecin-chef, note : « Ce malade arrive de l’hôpital d’Arles où il était entré à la suite d’un accès de manie aiguë qui était survenu brusquement, accompagné d’hallucinations de la vue et de l’ouïe qui le terrifiaient. »

Vincent Van Gogh – Campagne montagneuse derrière l’hôpital St Paul, juin 1889, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague

Fin avril, Johanna, la femme de Théo, a écrit à Vincent, son nouveau beau-frère, une lettre affectueuse qui pourrait ressembler à une lettre d'amour. Vincent, touché, lui répond :

Ma chère Soeur,

Merci beaucoup de votre lettre dans laquelle j’ai surtout cherché les nouvelles de mon frère. Et je les trouve très bonnes. Je vois que vous avez déjà observé qu’il aime Paris et que cela vous étonne plus ou moins, vous qui ne l’aimez point ou plutôt qui y aimez surtout les fleurs, tels que je suppose par exemple les glycines qui probablement commencent à fleurir. Ne pourrait-il pas être le cas qu’en aimant une chose on la voit mieux et plus juste qu’en ne l’aimant pas ?

Pour lui et pour moi Paris est certes déjà en quelque sorte un cimetière où ont péri bien des artistes que nous avons directement ou indirectement connus.

Certes Millet que vous apprendrez à aimer beaucoup et avec lui bien d’autres, ont cherché à sortir hors de Paris. Mais Eugène Delacroix par exemple, difficilement on se le représente “comme homme” autrement que Parisien.

Tout ceci pour vous engager – sous toute réserve il est vrai – de croire à la possibilité qu’il y ait à Paris des maisons et non pas seulement des appartements.

Enfin – heureusement vous êtes vous-même sa maison.

Il est assez drôle peut être que le résultat de cette terrible attaque est qu’il y ait dans mon esprit plus guère de désir ni d’espérance bien nets, et je me demande si c’est ainsi qu’on pense, alors que les passions un peu éteintes, on descend la montagne au lieu de la monter. Enfin ma sœur, si vous pouvez croire, ou à peu près, que tout va toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors vous pourrez croire peut-être également que Paris est la meilleure des villes là-dedans.

Avez vous déjà remarqué que les vieux chevaux de fiacre y ont des grands beaux yeux navrés comme des chrétiens quelquefois ?

Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas des sauvages ni des paysans et nous avons peut-être même le devoir d’aimer la civilisation (ainsi nommée). Enfin ce serait probablement hypocrite de dire ou croire que Paris est mauvais alors qu’on y vit. La première fois que l’on voit Paris il se peut d’ailleurs que tout y semble contre nature, sale et triste.

Enfin si vous n’aimez pas Paris, surtout n’aimez pas la peinture ni ceux qui directement ou indirectement s’en occupent, car ce n’est que trop douteux que cela soit beau ou utile.

Mais que voulez vous, il y a des gens qui aiment la nature tout en étant toqués ou malades, voilà les peintres ; puis il y en a qui aiment ce que fait la main d’homme et ceux là vont même jusqu’à aimer les tableaux.

Quoique ici il y ait quelques malades fort graves, la peur, l’horreur que j’avais auparavant de la folie s’est déjà beaucoup adoucie. Et quoique continuellement on entende ici des cris et des hurlements terribles comme des bêtes dans une ménagerie, malgré cela les gens d’ici se connaissent très bien entre eux et s’aident les uns les autres quand ils tombent dans des crises. En travaillant dans le jardin, ils viennent tous voir et je vous assure sont plus discrets et plus polis pour me laisser tranquille, que par exemple les bons citoyens d’Arles.

Il se pourrait bien que je reste ici assez longtemps, jamais j’ai été si tranquille qu’ici et à l’hospice à Arles, pour pouvoir enfin peindre un peu. Tout près d’ici il y a des petites montagnes, grises ou bleues, ayant à leur pied des blés très, très verts et des pins.

Je me compterai très heureux si j’arrive à travailler assez pour gagner ma vie, car cela me donne bien du souci lorsque je me dis que j’ai fait tant de tableaux et de dessins sans jamais en vendre. Ne vous pressez pas trop de trouver que ce soit là une injustice, moi je n’en sais rien.

En vous remerciant encore de m’avoir écrit et étant bien content de ce que je sache qu’à présent mon frère ne rentre plus dans un appartement vide quand il revient le soir, je vous serre la main en pensée et croyez moi,

votre frère Vincent.

Vincent Van Gogh – Champs avec coquelicots, juin 1889, Kunsthalle Bremen, Brème

Lettre à Théo – vers le 23 mai 1889

La peur de la folie me passe considérablement en voyant de près ceux qui en sont atteints, comme moi je peux dans la suite très facilement l’être.

Auparavant j’avais de la répulsion pour ces êtres et cela m’était quelque chose de désolant de devoir y réfléchir que tant de gens de notre métier : Troyon, Marchal, Meryon, Jundt, M. Maris, Monticelli, un tas d’autres, avaient fini comme cela. Je n’étais pas à même de me les représenter le moins du monde dans cet état-là.

Eh bien à présent je pense à tout cela sans crainte, c’est-à-dire je ne le trouve pas plus atroce que si ces gens seraient crevés d’autre chose, de la phtisie ou de la syphilis par exemple. Ces artistes je les vois reprendre leur allure sereine et crois tu que ce soit peu de chose que de retrouver des anciens du métier ? C’est là sans blague ce dont je suis profondément reconnaissant.

[…]

La salle où l’on se tient les jours de pluie est comme une salle d’attente 3e classe dans quelque village stagnant, d’autant plus qu’il y en a d’honorables aliénés qui portent toujours un chapeau, des lunettes, une canne et une tenue de voyage, comme aux bains de mer à peu près, et qui y figurent les passagers.

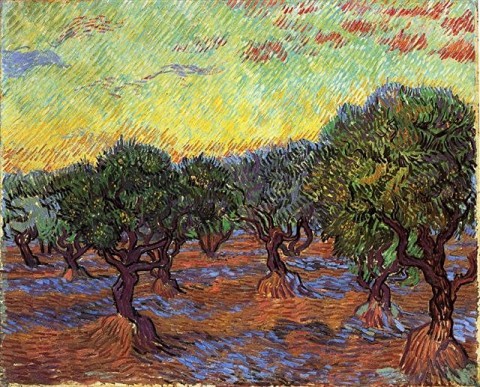

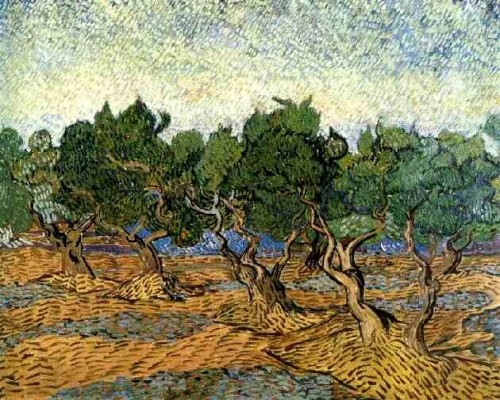

Vincent Van Gogh – Champ d’oliviers, juin 1889, Kröller-Müller Museum, Otterlo

La santé de Théo est mauvaise. Il écrit à son frère : « Il y a bien longtemps que j’aurais dû t’écrire mais je ne pouvais pas formuler mes idées. […] Aussi ne suis-je pas sûr de pouvoir t’écrire comme je le voudrais, aujourd’hui, mais ma lettre partira tout de même, si ce n’était pour te dire que nous pensons souvent à toi et que tes derniers tableaux m’ont donné beaucoup à penser sur l’état de ton esprit quand tu les a faits. Il y a dans tous une puissance de couleurs que tu n’avais pas encore atteinte, ce qui constitue déjà une qualité rare, mais tu es allé plus loin et s’il y en a qui s’occupent de chercher le symbole à force de torturer la forme, je le trouve dans beaucoup de tes toiles par l’expression du résumé de tes pensées sur la nature et les êtres vivants que tu y sens si fortement attachés. Mais comme ta tête doit avoir travaillé et comme tu t’es risqué jusqu’à l’extrême point où le vertige est inévitable. »

Il s’inquiète : « Avant ta guérison complète, il ne faut pas te risquer dans ces régions mystérieuses qu’il paraît que l’on peut effleurer mais non pénétrer impunément. »

Lettre à Théo – le 25 juin 1889

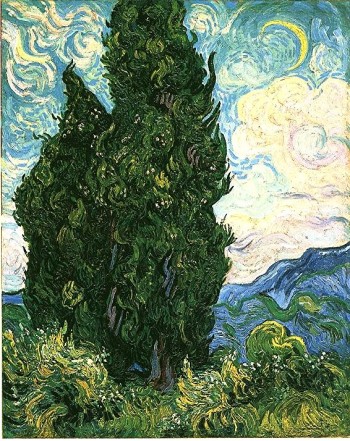

Les cyprès me préoccupent toujours, je voudrais en faire une chose comme les toiles des tournesols, parce que cela m’étonne qu’on ne les ait pas encore faits comme je les vois. C’est beau, comme lignes et comme proportions, comme un obélisque égyptien. Et le vert est d’une qualité si distinguée.

Les cyprès me préoccupent toujours, je voudrais en faire une chose comme les toiles des tournesols, parce que cela m’étonne qu’on ne les ait pas encore faits comme je les vois. C’est beau, comme lignes et comme proportions, comme un obélisque égyptien. Et le vert est d’une qualité si distinguée.

C’est la tache noire dans un paysage ensoleillé mais elle est une des notes noires les plus intéressantes, les plus difficiles à taper juste, que je puisse imaginer. Or il faut les voir ici contre le bleu, dans le bleu pour mieux dire.

Vincent Van Gogh – Cyprès, juin 1889, The Metropolitan Museum of Art, New York

Lettre à Théo – vers le 2 juillet 1889

Je te remercie également bien cordialement du Shakespeare. Cela va m’aider à ne pas oublier le peu d’anglais que je sais, mais surtout c’est si beau.

J’ai commencé à lire la série que j’ignore le plus, qu’autrefois étant distrait par autre chose ou n’ayant pas le temps, il m’était impossible de lire : la série des rois ; j’ai déjà lu Richard II, Henry IV et la moitié de Henry V. Je lis sans réfléchir si les idées des gens de ce temps-là sont les mêmes que les nôtres, ou ce qui en devient lorsqu’on les met face à face avec des croyances républicaines, socialistes, etc. Mais ce qui m’y touche, comme dans certains romanciers de notre temps, c’est que les voix de ces gens, qui dans ce cas de Shakespeare nous parviennent d’une distance de plusieurs siècles, ne nous paraissent pas inconnues. C’est tellement vivant qu’on croit les connaître et voir cela.

Ainsi ce que seul ou presque seul Rembrandt a parmi les peintres, cette tendresse dans des regards d’êtres que nous voyons soit dans « Les pèlerins d’Emmaüs », soit dans « La fiancée juive », soit dans telle figure étrange d’ange ainsi que le tableau que tu as eu la chance de voir, cette tendresse navrée, cet infini surhumain entrouvert et qui alors paraît si nature, à maint endroit on le rencontre dans Shakespeare.

[…]

La dernière toile commencée est le champ de blé où il y a un petit moissonneur et un grand soleil. La toile est toute jaune à l’exception du mur et du fond de collines violacés.

Vincent Van Gogh – Champ de blés avec faucheur et soleil, juin 1889, Kröller-Müller Museum, Otterlo

Lettre à Willemien – vers le 2 juillet 1889

Je suis assez absorbé dans la lecture de Shakespeare que Theo m’a envoyé ici où j’aurai enfin le calme nécessaire pour faire un peu de lecture plus difficile. J’ai pris d’abord la série des rois, ces drames-là m’étaient le plus inconnus. As tu jamais lu Le Roi Lear ? Mais enfin je crois que je ne t’engagerai pas trop à lire des livres si dramatiques alors que moi-même revenant de cette lecture, suis toujours obligé d’aller regarder un brin d’herbe, une branche de pin, un épi de blé pour me calmer. Ainsi si tu veux faire comme font les artistes, regarde les pavots blanc et rouge avec les feuilles bleuâtres, avec ces boutons s’élevant sur des tiges à courbes gracieuses. Les heures de trouble et de combat viennent bien nous trouver sans qu’on aille les chercher.

Vincent Van Gogh – Iris,

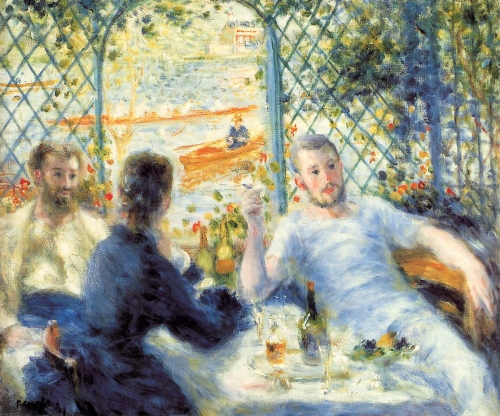

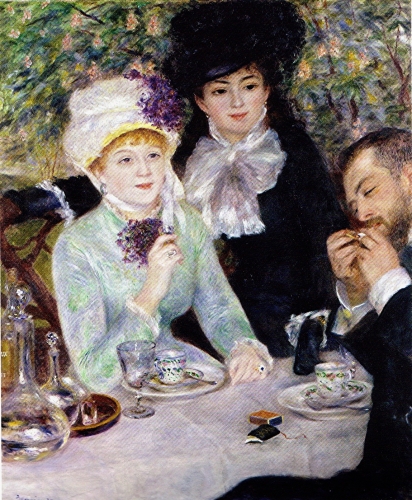

cher. Après une journée sur l’eau qui leur avait ouvert l’appétit, les canotiers arrivaient par petits groupes bruyants, suivis de leurs compagnes. « A boire ! », ils chantaient, braillaient, blaguaient. Le « jinglet », ce petit vin acide de la région, échauffait rapidement les têtes. Les femmes se débarrassaient de leurs capelines, tout en libérant les boutons de leurs corsages pour mieux respirer, ce qui ne manquait pas d’énerver les hommes. Les verres étaient avalés d’un trait.

cher. Après une journée sur l’eau qui leur avait ouvert l’appétit, les canotiers arrivaient par petits groupes bruyants, suivis de leurs compagnes. « A boire ! », ils chantaient, braillaient, blaguaient. Le « jinglet », ce petit vin acide de la région, échauffait rapidement les têtes. Les femmes se débarrassaient de leurs capelines, tout en libérant les boutons de leurs corsages pour mieux respirer, ce qui ne manquait pas d’énerver les hommes. Les verres étaient avalés d’un trait.

un même pan de mur. Elles sont le point d’orgue de l’exposition.

un même pan de mur. Elles sont le point d’orgue de l’exposition.

acrobate attirait de nombreux visiteurs au cirque Fernando, boulevard de Rochechouart à Paris. Toulouse-Lautrec, Seurat, Renoir, aimait également venir croquer les clowns, écuyères et trapézistes.

acrobate attirait de nombreux visiteurs au cirque Fernando, boulevard de Rochechouart à Paris. Toulouse-Lautrec, Seurat, Renoir, aimait également venir croquer les clowns, écuyères et trapézistes.

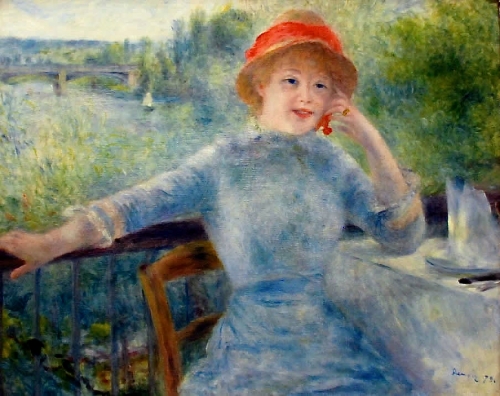

le

le

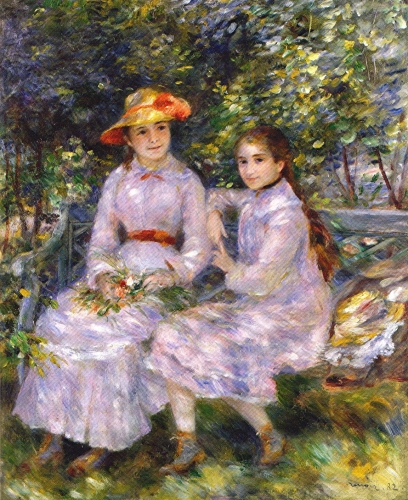

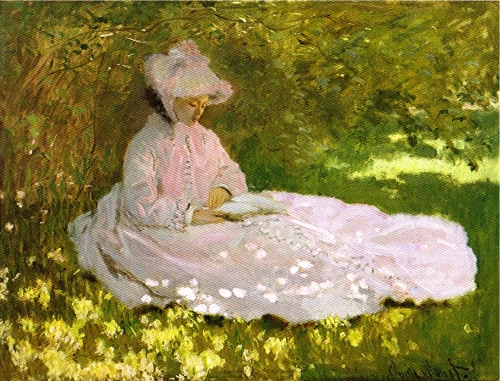

jardin d’Argenteuil. Renoir adore peindre la jolie Camille qui l’a déjà inspiré plusieurs fois. Un léger sourire entrouvre ses lèvres.

jardin d’Argenteuil. Renoir adore peindre la jolie Camille qui l’a déjà inspiré plusieurs fois. Un léger sourire entrouvre ses lèvres.

joyeux désordre de groupes de canotiers, chantant, hurlant. Ils venaient avec leurs compagnes habillées de robes courtes en flanelle. Des filles au maquillage criard, le plus souvent des demi-mondaines ou des filles du peuple dévergondées, venaient se faire offrir un verre, voire plus…

joyeux désordre de groupes de canotiers, chantant, hurlant. Ils venaient avec leurs compagnes habillées de robes courtes en flanelle. Des filles au maquillage criard, le plus souvent des demi-mondaines ou des filles du peuple dévergondées, venaient se faire offrir un verre, voire plus…

vous voulez bien me faire le plaisir de l’accepter en souvenir de votre article. J’y travaille encore dans ce moment, désirant y mettre une figurine.

vous voulez bien me faire le plaisir de l’accepter en souvenir de votre article. J’y travaille encore dans ce moment, désirant y mettre une figurine.

familier et pourtant solennel.

familier et pourtant solennel.