CORRESPONDANCE - EXTRAITS CHOISIS

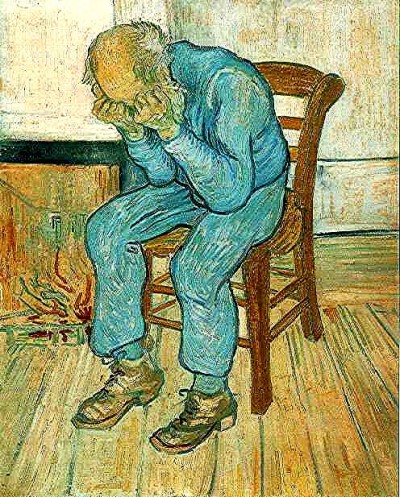

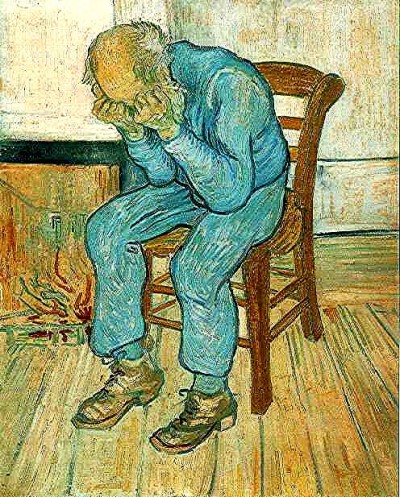

Vincent Van Gogh – Vieil homme triste, mai 1890, Kröller-Müller Museum, Otterlo

Lucien exultait.

– Eh bien, voilà ! C’est de l'art, mon petit... l'art c'est ça !... Des visions ?...

Un paysage, c'est un état de ton esprit, comme la colère, comme l'amour, comme le désespoir... Et la preuve c'est que, si tu peins le même paysage, un jour de gaieté, et un jour de tristesse, ils ne se ressemblent pas du tout. La nature, la nature !... Parbleu ! Je crois bien la nature !... Elle est admirable, la nature... admirable en ceci – écoute moi bien – qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est qu'une combinaison idéale et multiforme de ton cerveau, une émotion intérieure de ton âme !...

Octave Mirbeau – Dans le ciel, Roman, chapitre 15 et 16, 1893

Cet article est le dernier que je consacre aux extraits de la correspondance de Vincent Van Gogh à Saint-Rémy-de-Provence. Il sera plus long que les précédents.

Avant d’entamer la lecture, je conseille aux lecteurs de s’accompagner d’une tasse de café (ou plusieurs) et quelques biscuits… pour pouvoir espérer terminer cette lecture dans de bonnes conditions…

Je montre quelques-unes des toutes dernières toiles de cette période du Midi qui s’achève. Toutes les œuvres produites dans le Sud par le peintre démontrent que le climat, le soleil, la lumière, et les couleurs de cette région, auront métamorphosé sa peinture.

Le 24 février, le docteur Peyron écrit à Théo que son frère vient d’avoir une attaque après avoir passé deux jours à Arles. Elle va durer longtemps.

Le 17 mars, Vincent envoie une courte lettre à Théo : « Et voilà je désespère presque ou tout à fait de moi. Peut-être, peut-être je guérirais en effet à la campagne pour un temps. » Le 19 mars, Théo lui répond : « Ne te fatigue pas trop. Comme j’aurais été content si tu avais été là à l’exposition des indépendants. J’y étais avec Jo. Il y en a beaucoup qui sont venus pour me prier de te faire leurs compliments. Gauguin disait que tes tableaux sont le clou de l’exposition. J’ai reçu de Bruxelles l’argent du tableau que tu as vendu. »

Sans nouvelles de Vincent, Jo et Théo lui écrivent le 29 mars, pour sa fête : « Est ce que ce sera une fête pour toi ou est ce que tu es toujours dans un état où tu te trouves malheureux. Mon cher frère, comme c’est triste d’être si loin l’un de l’autre et de savoir si peu ce que l’autre fait. C’est pourquoi je suis très heureux de pouvoir te dire que j’ai rencontré le Dr Gachet, ce médecin dont Pissarro m’avait parlé. Il a l’air d’un homme qui comprend bien les choses. Il te ressemble un peu comme physique. Quand tu viendras ici, nous irons le voir ; il vient consulter à Paris plusieurs fois dans la semaine. Il me disait, quand je lui racontais comment se produisaient tes crises, qu’il ne croyait pas que cela avait quelque chose à faire avec la folie et que si c’était ce qu’il croyait, il répondait qu’il te guérirait.

Le 23 avril, Théo s’inquiète vivement : « Ton silence nous prouve que tu souffres toujours et j’ai besoin de te dire, mon cher frère, que Jo et moi nous souffrons aussi te sachant toujours malade. Oh ! nous serions si heureux si nous pouvions faire quelque chose pour toi qui puisse te soulager. Le Dr Peyron nous écrit qu’il ne faut pas s’inquiéter et que cette crise, quoique plus longue que les autres, passera aussi. Tes tableaux à l’exposition ont beaucoup de succès. Monet a dit que ceux-ci étaient les meilleurs de l’exposition. Beaucoup d’autres artistes m’en ont parlé. »

Lettre à Théo – vers le 29 avril 1890

Jusqu’à présent je n’ai pu t’écrire, mais de ces jours ci allant un peu mieux, je n’ai pas voulu tarder pour te souhaiter une heureuse année puisque c’est ta fête, à toi, à ta femme, et à ton enfant. En même temps je te prie d’accepter les divers tableaux que je t’envoie avec mes remerciements pour toutes les bontés que tu as pour moi, car sans toi je serais bien malheureux.

Vincent Van Gogh – les trois grands platanes, nov. 1889, la collection Phillips, Washington

[…]

Que te dire de ces deux mois passés, cela va pas bien du tout, je suis triste et embêté plus que je ne saurais t’exprimer et je ne sais plus où j’en suis.

[…]

Etant malade j’ai bien encore fait quelques petites toiles de tête que tu verras plus tard,  des souvenirs du nord,

des souvenirs du nord,

Vincent Van Gogh – Chaumières au lever du soleil : Réminiscence du Nord, février 1890, The Barnes Fondation, Mérion

et à présent je viens de terminer un coin de prairie ensoleillée, que je crois plus ou moins vigoureux.

Vincent Van Gogh – Pins et pissenlits dans le jardin de l’asile Saint-Paul, avril 1890, Kröller-Müller Museum, Otterlo

[…]

Veuillez prier M. Laurier * de ne plus écrire des articles sur ma peinture, dites le lui avec instance, que d’abord il se trompe sur mon compte, puis que réellement je me sens trop abîmé de chagrin pour pouvoir faire face à de la publicité. Faire des tableaux me distrait, mais si j’en entends parler, cela me fait plus de peine qu’il ne le sait.

* Journaliste ayant écrit un article élogieux sur Vincent dans « Le modernisme illustré. »

Lettre à Théo – vers le 1er mai 1890

Maintenant tu le proposes et je l’accepte de revenir plutôt dans le nord.

J’ai eu la vie trop dure pour en crever ou pour perdre la puissance de travailler.

[…]

Ah, si j’avais pu travailler sans cette sacré maladie ! – que de choses j’aurais faites, isolé des autres, selon que le pays m’en dirait. Mais oui, c’est bien fini ce voyage ci. - Enfin ce qui me console, c’est le grand, le très grand désir que j’ai de te revoir, toi, ta femme et ton enfant, et tant d’amis qui se sont souvenus de moi dans le malheur, comme d’ailleurs moi aussi je ne cesse pas de penser à eux.

Je suis presque persuadé que dans le Nord je guérirai vite, au moins pour assez longtemps, tout en appréhendant une rechute dans quelques années, mais pas tout de suite. Voila ce que je m’imagine après avoir observé les autres malades ici, qui en partie sont considérablement plus âgés que moi.

[…]

Si tu le trouves bien et si tu indiques une date pour quand tu m’attends là-bas à Paris, je me ferais accompagner un bout de chemin, soit jusqu’à Tarascon soit jusqu’à Lyon, par quelqu’un d’ici. Puis tu m’attendrais ou me ferais attendre à la gare à Paris. Fais comme cela te semblera le mieux.

[...]

Je considère cela comme un naufrage, ce voyage ci.

Le 3 mai, Théo se réjouit que Vincent ait pu recommencer à lui écrire régulièrement. Il regrette que sa maladie l’ait fait manqué la saison des arbres en fleur, et admire les copies de Millet comme étant ce qu’il à fait de plus beau.

Il lui parle de sa venue prochaine à Paris : « Il faut absolument te faire accompagner durant tout le trajet par quelqu’un en qui tu as confiance. Si possible, j’aimerais tant t’avoir avec nous au moins pendant quelque temps et si tu fais tout pour te ménager, il est très probable que tout marchera bien. »

Lettre à Théo – vers le 2 mai 1890

Je crois que le mieux sera que j’aille moi-même voir ce médecin à la campagne le plus tôt possible ; alors on pourra bientôt décider si c’est chez lui ou provisoirement à l’auberge que j’irai loger ; et ainsi on évitera un séjour trop prolongé à Paris, chose que je redouterais.

[…]

Je me fais fort de prouver à ce médecin duquel tu parles, que je sais encore travailler logiquement, et lui me traitera en conséquence, et puisqu’il aime la peinture, il y a assez de chance qu’il en résulte une amitié solide.

[…]

J’ai aussi essayé une copie du Bon Samaritain de Delacroix.

J’ai aussi essayé une copie du Bon Samaritain de Delacroix.

Vincent Van Gogh – Le bon samaritain (d’après Delacroix), mai 1890, Kröller-Müller Museum, Otterlo

Lettre à Théo – vers le 4 mai 1890

Il y a une chance réellement que le changement me fasse du bien. […] Je serai là-bas dehors. Je suis sûr que l’envie de travailler me dévorera et me rendra insensible à tout le reste, et de bonne humeur. Et je m’y laisserai aller non pas sans réflexion, mais sans m’appesantir sur des regrets de choses qui auraient pu être.

Ils disent que dans la peinture il ne faut rien chercher, ni espérer, qu’un bon tableau et une bonne causerie et un bon dîner comme maximum de bonheur, sans compter les parenthèses moins brillantes. C’est peut-être vrai et pourquoi refuser de prendre le possible, surtout si ainsi faisant on donne le change à la maladie.

Théo s’est mis en relation avec le docteur Gachet et prépare l’installation de Vincent à Auvers. Il lui écrit : « Est ce que enfin tu pourras trouver un endroit un peu au calme sans qu’il y ait autour de toi des gens et des choses qui te tracassent. Je l’espère de tout mon coeur et il est possible qu’en tous cas ceci soit une amélioration, mais les gens sont partout à peu près les mêmes et quand les choses d’art vous préoccupent on trouve bien peu de gens qui vous comprennent. C’est du latin pour eux et ils n’y voient qu’un passe-temps qu’il ne faut pas prendre au sérieux.

Je n’ai pas encore été au Salon qui doit être bien médiocre dit-on, mais il y a une exposition de dessins et crépons japonais, que tu verras quand tu viendras, qui est superbe. Je voudrais que tu fusses déjà ici. N’oublie pas de me télégraphier. »

Lettre à Théo – vers le 11 mai 1890

Toute l’horrible crise a disparu comme un orage et je travaille pour donner un dernier coup de brosse ici avec une ardeur calme et continue. J’ai en train une toile de roses sur fond vert clair,

Vincent Van Gogh – Vase avec roses, mai 1890, National Gallery of Art, Washington

et deux toiles représentant de grands bouquets de fleurs d’Iris violets, l’une contre un fond rose où l’effet est harmonieux et doux par la combinaison des verts, roses, violets.

fond rose où l’effet est harmonieux et doux par la combinaison des verts, roses, violets.

Vincent Van Gogh – Vase avec iris, mai 1890, The Metropolitan Museum of Art, New York

Je compte partir cette semaine le plus tôt possible et je commence aujourd’hui à faire ma malle.

Je t’enverrai de Tarascon une dépêche. Oui, à moi aussi il me semble qu’il y a une époque très longue entre le jour où nous avons pris congé à la gare et ces jours ci. Pour mon travail, mon cher frère, je me sens plus d’aplomb qu’en partant, et il serait ingrat de ma part de médire du Midi, et j’avoue que c’est avec un gros chagrin que je m’en retourne.

Comme je désire te revoir et faire la connaissance de Jo et du bébé.

pas suffisamment fort, en plein milieu de la toile, l’artiste avait brossé vigoureusement en pâte d’un blanc pur le plastron sous le menton de la femme, l’éclairant fortement et animant son visage. Vincent Van Gogh et ses pâtes épaisses écrasées puissamment aurait aimé ce travail, pensai-je…

pas suffisamment fort, en plein milieu de la toile, l’artiste avait brossé vigoureusement en pâte d’un blanc pur le plastron sous le menton de la femme, l’éclairant fortement et animant son visage. Vincent Van Gogh et ses pâtes épaisses écrasées puissamment aurait aimé ce travail, pensai-je…

des souvenirs du nord,

des souvenirs du nord,

J’ai aussi essayé une copie du Bon Samaritain de Delacroix.

J’ai aussi essayé une copie du Bon Samaritain de Delacroix.

fond rose où l’effet est harmonieux et doux par la combinaison des verts, roses, violets.

fond rose où l’effet est harmonieux et doux par la combinaison des verts, roses, violets.

Presque tous les peintres qui ont enrichi l’histoire de la peinture du 15ème au 20ème siècle en Europe sont présents dans ce lieu enchanteur. Prenez votre temps, il ne faut rien manquer…

Presque tous les peintres qui ont enrichi l’histoire de la peinture du 15ème au 20ème siècle en Europe sont présents dans ce lieu enchanteur. Prenez votre temps, il ne faut rien manquer…

s’agissait de « Confidences », deux jeunes femmes aux tons vaporeux évoquant un bouquet de fleurs des champs ou quelques pêches bien mures (à croquer !) ; et puis un superbe nu « La dormeuse » : La femme est plongée dans un sommeil heureux qui la fait sourire. Sa pose de déesse magnifie sa peau nacrée transparente. Il s’agit assurément d’un des plus beau nu du peintre daté de 1897.

s’agissait de « Confidences », deux jeunes femmes aux tons vaporeux évoquant un bouquet de fleurs des champs ou quelques pêches bien mures (à croquer !) ; et puis un superbe nu « La dormeuse » : La femme est plongée dans un sommeil heureux qui la fait sourire. Sa pose de déesse magnifie sa peau nacrée transparente. Il s’agit assurément d’un des plus beau nu du peintre daté de 1897.

la main traversée par la flamme : « La main qui tient la chandelle est seule à avoir des doigts qui sont si longs. Le visage est le vrai foyer de la clarté, lèvres gonflées, l’œil grand ouvert sur plus grand et sur plus lointain que ce qu’il voit. »

la main traversée par la flamme : « La main qui tient la chandelle est seule à avoir des doigts qui sont si longs. Le visage est le vrai foyer de la clarté, lèvres gonflées, l’œil grand ouvert sur plus grand et sur plus lointain que ce qu’il voit. »