VAN GOGH Vincent – Le semeur (d’après Jean-François Millet, 1850), 1889, collection privée

En cette fin du mois d’août 1889, Vincent Van Gogh ne va pas bien…

Depuis de nombreux mois, il est enfermé à l’hospice de Saint-Rémy-de-Provence, dans ce Midi où il est arrivé il y a seulement un et demi. Il veut repartir vers le Nord. Le soleil ne lui réussit pas… Il ne le sait pas encore, dans huit mois, en mai 1890, il reprendra le train pour Auvers-sur-Oise, une commune de la région parisienne, où il retrouvera le docteur Gachet qui sera chargé par son frère Théo de s’occuper de lui.

Vincent manque de confiance dans ses capacités physiques pour entreprendre un voyage : « Je suis étonné qu’avec les idées modernes que j’ai, moi si ardent admirateur de Zola, de Goncourt et des choses artistiques que je sens tellement, j’aie des crises comme en aurait un superstitieux et qu’il me vient des idées religieuses embrouillées et atroces telles que jamais je n’en ai eu dans ma tête dans le nord. »

Pour le moment, l’artiste vient de sortir d’une longue et violente crise. Ne pouvant sortir, il travaille d’arrache-pied dans sa chambre : « Je laboure comme un vrai possédé. J’ai une fureur sourde de travail plus que jamais. Et je crois que ça contribuera à me guérir. Peut-être m’arrivera-t-il une chose comme celle dont parle Eugène Delacroix : « J’ai trouvé la peinture lorsque je n’avais plus ni dents ni souffle ».

N’ayant pas de modèles, il demande à son frère Théo de lui envoyer des gravures de ses peintres préférés. Parmi ces gravures, il entreprend de copier les travaux des champs, dont « Le semeur », de Jean-François Millet. Il ne veut pas faire de simple copie des toiles du peintre mais souhaite en faire une interprétation personnelle : sa propre musique…

Lettre à Théo – vers le 20 septembre 1889

« J’ai à présent 7 copies sur les dix des « travaux des champs » de Millet.

Je peux t’assurer que cela m’intéresse énormément de faire des copies et que n’ayant pour le moment pas de modèles cela fera que pourtant je ne perdrai pas de vue la figure.

En outre cela me fera une décoration d’atelier pour moi ou un autre.

Ce que je cherche là-dedans et pourquoi il me semble bon de les copier, je vais tâcher de te le dire. On nous demande à nous autres peintres toujours de composer nous-mêmes et de n’être que compositeurs.

Soit – mais dans la musique il n’en est pas ainsi et si telle personne jouera du Beethoven elle y ajoutera son interprétation personnelle – en musique et alors surtout pour le chant l’interprétation d’un compositeur est quelque chose, et il n’est pas de rigueur qu’il n’y a que le compositeur qui joue ses propres compositions.

Bon – moi, surtout à présent étant malade, je cherche à faire quelque chose pour me consoler, pour mon propre plaisir.

Je pose le blanc et noir de Delacroix ou de Millet, ou d’après eux, devant moi comme motif.

Et puis j’improvise de la couleur là-dessus, mais bien entendu pas tout à fait étant moi, mais cherchant des souvenirs de leurs tableaux - mais le souvenir, la vague consonance de couleurs qui sont dans le sentiment sinon justes - ça c’est une interprétation à moi.

Un tas de gens ne copient pas, un tas d’autres copient – moi je m’y suis mis par hasard et je trouve que cela apprend et surtout parfois console.

Aussi alors mon pinceau va entre mes doigts comme serait un archet sur le violon et absolument pour mon plaisir. »

Jean-François Millet – Le semeur, 1850, Museum of Fine Arts, Boston

Vincent Van Gogh – Le semeur (d’après Jean-François Millet 1850), 1889, Collection privée

En 1891, l’écrivain Octave Mirbeau, dans « L’écho de Paris », ne pouvait faire une plus belle analyse du travail de l’artiste :

Octave Mirbeau – L’écho de Paris, 31 mars 1891

« Dans « Le semeur », de Millet, rendu si surhumainement beau par Van Gogh, le mouvement s'accentue, la vision s'élargit, la ligne s'amplifie jusqu'à la signification du symbole. Ce qu'il y a de Millet demeure dans la copie ; mais Vincent Van Gogh y a introduit quelque chose à lui, et le tableau prend bientôt un aspect de grandeur nouvelle. Il est bien certain qu’il apportait devant la nature, les mêmes habitudes mentales, les mêmes dons supérieurs de création que devant les chefs-d’œuvre de l’art. Il ne pouvait pas oublier sa personnalité, ni la contenir devant n’importe quel spectacle et n’importe quel rêve extérieur. Elle débordait de lui en illuminations ardentes sur tout ce qu’il voyait, tout ce qu’il, touchait, tout ce qu’il sentait. Aussi ne s’était-il pas absorbé dans la nature. Il avait absorbé la nature en lui ; il l’avait forcée à s’assouplir, à se mouler aux formes de sa pensée, à le suivre dans ses envolées, à subir même ses déformations si caractéristiques. Van Gogh a eu, à un degré rare, ce par quoi un homme se différencie d’un autre : le style. Dans une foule de tableaux, mêlés les uns aux autres, l’œil, d’un seul clin, sûrement, reconnaît ceux de Vincent Van Gogh, comme il reconnaît ceux de Corot, de Manet, de Degas, de Monet, de Monticelli, parce qu’ils ont un génie propre qui ne peut être autre, et qui est le style, c’est-à-dire l’affirmation de la personnalité. Et tout, sous le pinceau de ce créateur étrange et puissant, s’anime d’une vie étrange, indépendante de celle des choses, qu’il peint, et qui est en lui et qui est lui. »

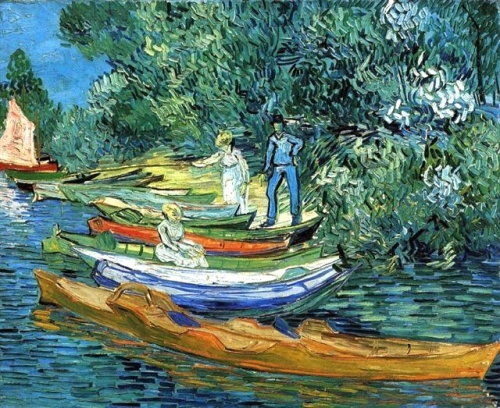

mouvement avec élégance. Les pas s’emboîtaient sans à coup. Louise serrait son éventail, le garçon lui tenant la main très haute en l’air, son autre main lui enveloppant le dos pour la maintenir contre lui. Agrippée à l’épaule du garçon, la jeune femme se laissait emporter, les yeux fermés. Sa capeline rouge accrochée à son cou par un ruban réchauffait ses joues. Elle la lança au passage, puis se colla contre le costume bleu foncé de son cavalier. Dénoué, le ruban qui retenait ses cheveux en arrière libera sa chevelure foncée qui s’enroula, tournoyante, autour de sa tête.

mouvement avec élégance. Les pas s’emboîtaient sans à coup. Louise serrait son éventail, le garçon lui tenant la main très haute en l’air, son autre main lui enveloppant le dos pour la maintenir contre lui. Agrippée à l’épaule du garçon, la jeune femme se laissait emporter, les yeux fermés. Sa capeline rouge accrochée à son cou par un ruban réchauffait ses joues. Elle la lança au passage, puis se colla contre le costume bleu foncé de son cavalier. Dénoué, le ruban qui retenait ses cheveux en arrière libera sa chevelure foncée qui s’enroula, tournoyante, autour de sa tête. mauvais danseurs qui retournèrent s’asseoir. L’homme et Louise allaient de plus en plus vite, le corps bien droit, lovés l’un contre l’autre, ne formant plus qu’un. Les pieds soudés tourbillonnaient, leur donnant l’apparence d’une toupie humaine incontrôlable. Ils volaient littéralement sans presque toucher le sol. On ne voyait plus qu’eux voltigeant indéfiniment. Ebranlé, le canotier de l’homme roula sur le sol. Tout le monde regardait ce couple superbe que la musique emportait dans un univers de solitude.

mauvais danseurs qui retournèrent s’asseoir. L’homme et Louise allaient de plus en plus vite, le corps bien droit, lovés l’un contre l’autre, ne formant plus qu’un. Les pieds soudés tourbillonnaient, leur donnant l’apparence d’une toupie humaine incontrôlable. Ils volaient littéralement sans presque toucher le sol. On ne voyait plus qu’eux voltigeant indéfiniment. Ebranlé, le canotier de l’homme roula sur le sol. Tout le monde regardait ce couple superbe que la musique emportait dans un univers de solitude.

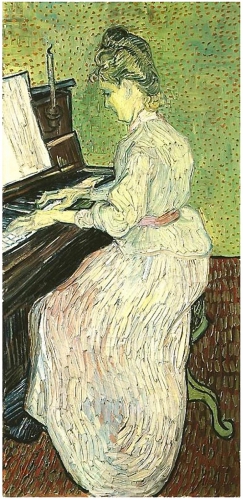

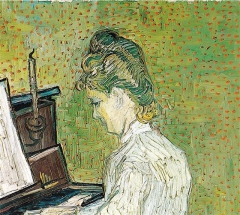

vestimentaire. Je tenais à ce qu’elle revête sa robe blanche serrée à la taille, avec cette ceinture rouge qui lui moulait les hanches à ravir. Sa chevelure claire relevée en chignon très haut placé dégageait son fin profil.

vestimentaire. Je tenais à ce qu’elle revête sa robe blanche serrée à la taille, avec cette ceinture rouge qui lui moulait les hanches à ravir. Sa chevelure claire relevée en chignon très haut placé dégageait son fin profil. salir. Avec la même couleur, je fignolai le dessin du piano, la bougie, le cahier de musique et le tabouret sur lequel Marguerite, assise, pianotait, rêveuse, la tête légèrement penchée sur le clavier. Furtivement, elle se tourna vers moi. Ses yeux azurs pétillèrent un instant. Elle m’offrit à nouveau son profil.

salir. Avec la même couleur, je fignolai le dessin du piano, la bougie, le cahier de musique et le tabouret sur lequel Marguerite, assise, pianotait, rêveuse, la tête légèrement penchée sur le clavier. Furtivement, elle se tourna vers moi. Ses yeux azurs pétillèrent un instant. Elle m’offrit à nouveau son profil.