13. Auguste Renoir – Ma période impressionniste : 6. La danse

JE SOUHAITE DÉDIER CET ARTICLE À MON AMIE LORRAINE ICI QUI NOUS A QUITTÉ HIER MATIN.

CETTE GRANDE POÉTESSE AIMAIT PROFONDÉMENT LES PEINTRES IMPRESSIONNISTES. LE 22 OCTOBRE 2017 SON DERNIER COMMENTAIRE ME DISAIT : « MONET OU RENOIR ME METTENT LE CŒUR À LEUR CADENCE ».

JE PENSE QUE LORRAINE M'AURAIT PERMIS D’ILLUSTRER LA TOILE DE RENOIR « DANSE À LA VILLE », À LA FIN DE CET ARTICLE, PAR SON BEAU POÈME DE FÉVRIER 2010 QUI ÉTAIT ACCOMPAGNÉ DE CE MÊME TABLEAU.

AU REVOIR LORRAINE ET MERCI

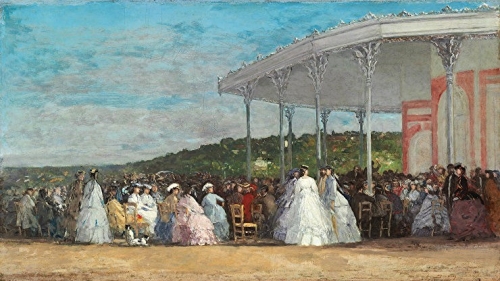

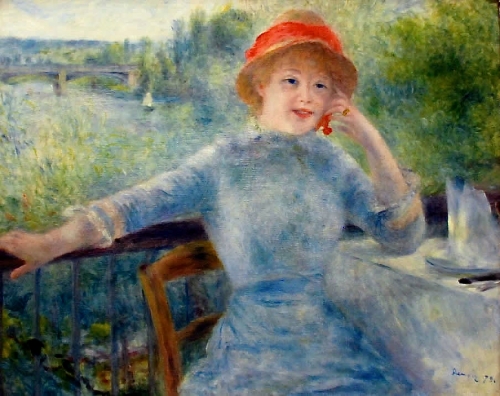

Auguste Renoir – Danse à Bougival, 1883, Museum of arts, Boston

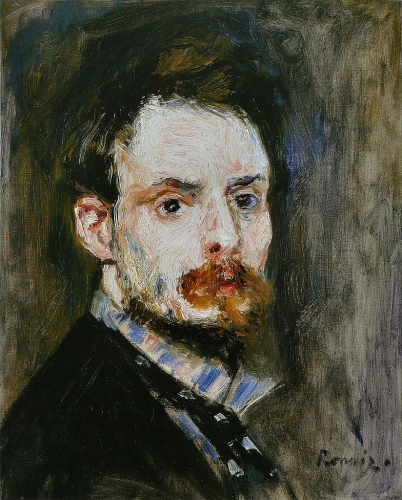

En 1883, Renoir peindra trois panneaux de même format sur le thème de la danse qui comptent parmi ses plus belles œuvres. Son ami Paul Lhôte semble être le danseur masculin des trois toiles. Aline Charigot, compagne du peintre, posera uniquement pour « La danse à la campagne ». Suzanne Valadon, modèle et peintre, mère de Maurice Utrillo, posera pour les deux autres « La danse à Bougival » ci-dessus et « La danse à la ville » à la fin de l’article.

Je réédite cette nouvelle qui permet de réunir les trois toiles. Ces œuvres font partie des plus connues de l’artiste dans le monde entier.

Ce sera le dernier article consacré à Pierre-Auguste-Renoir de ma série consacrée à la genèse de l’impressionnisme.

dizaine de musiciens s’échinent sur leurs instruments. Assis à une table voisine, quelques jeunes gens discutent devant des verres de sirop de grenadine. Sur le banc voisin, une jeune mère rit avec sa fillette. Des couples, emportés par la musique, tournent inlassablement.

dizaine de musiciens s’échinent sur leurs instruments. Assis à une table voisine, quelques jeunes gens discutent devant des verres de sirop de grenadine. Sur le banc voisin, une jeune mère rit avec sa fillette. Des couples, emportés par la musique, tournent inlassablement.