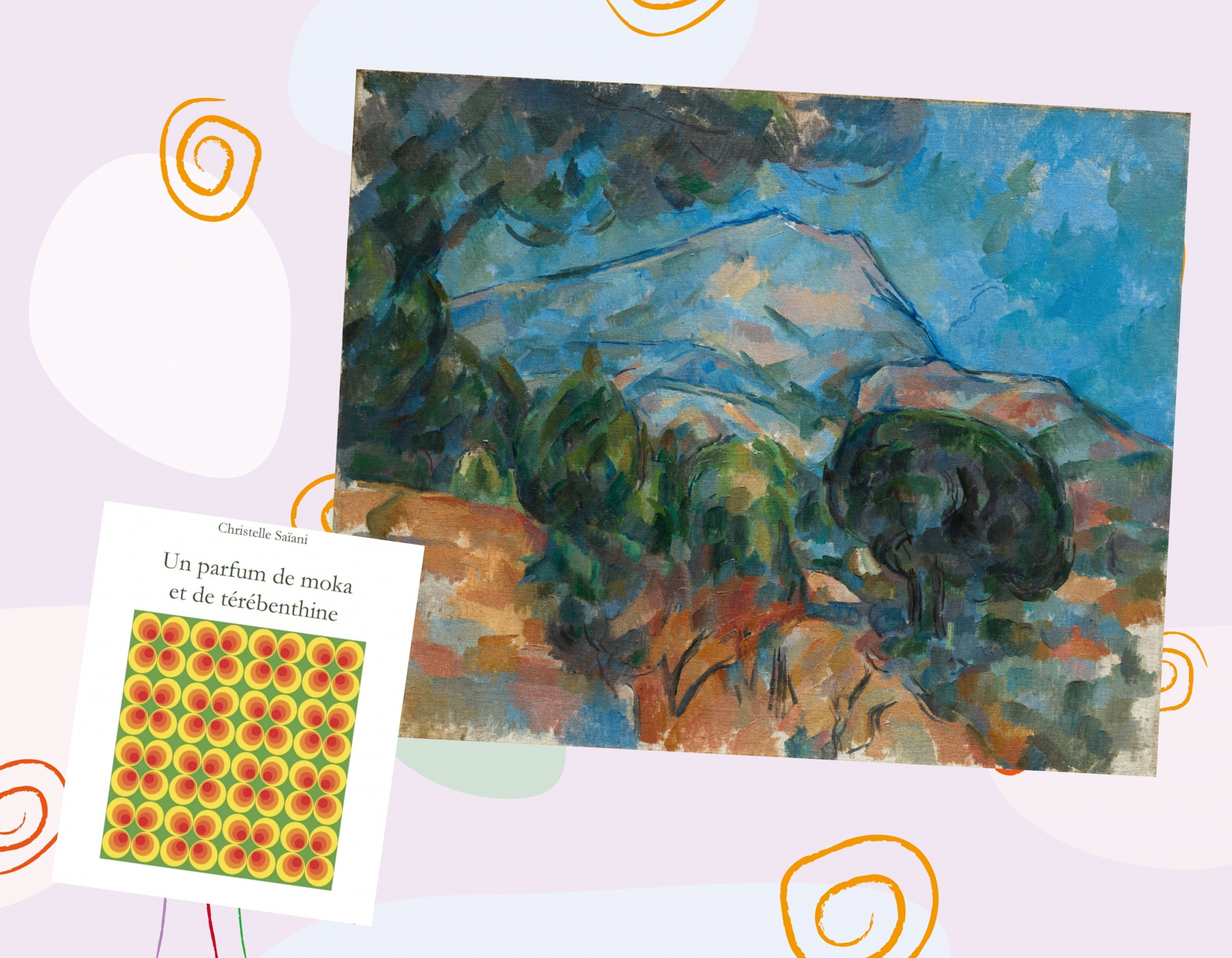

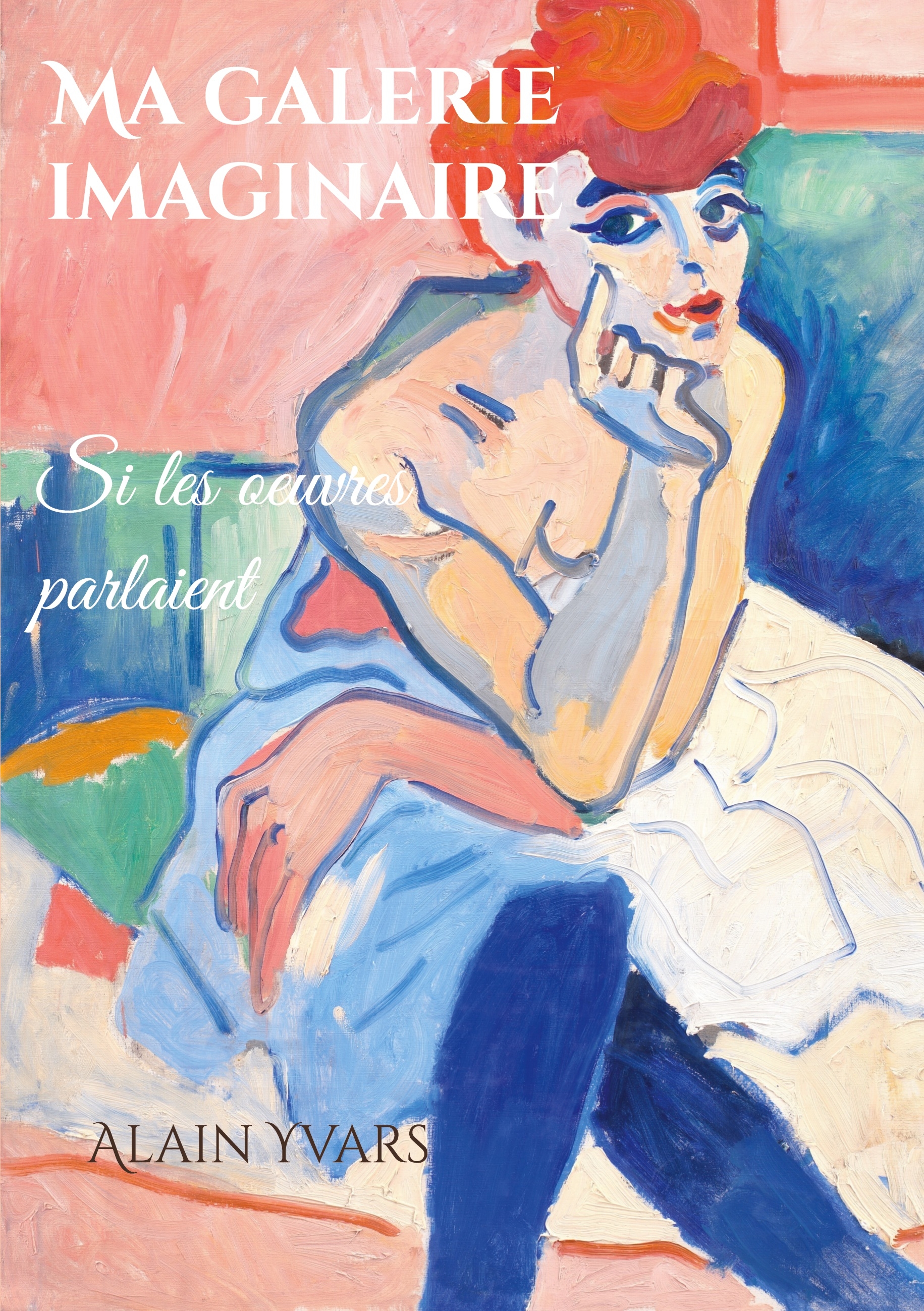

Ce recueil vient de m’arriver flambant neuf. Il est le troisième de la série « Si les œuvres parlaient » entamée il y a quelques années.

Afin de valoriser les œuvres en couleur accompagnant mes textes, les deux premiers recueils « Conter la peinture » et « Deux petits tableaux », que je souhaitais, prétentieusement, être de petits livres d’art, avaient été imprimés, uniquement chez BoD, sur un papier photo brillant 200 g. J’ai un problème, je ne peux parler de peinture sans montrer les toiles ! La qualité de l’image couleur est, à mes yeux, de la même importance que les textes eux-mêmes !

À mon grand regret, la hausse exorbitante du papier photo utilisé pour cette série ne permet plus l’impression habituelle autrement que sur du papier normal 90 g, limitant de ce fait la qualité de l’image.

Comme pour mes précédentes publications de la série, le plaisir a motivé l’élaboration de ces seize récits en 162 pages illustrées en couleur. De nombreux artistes sont présents. Une dizaine de nouveaux m’ont conté leurs œuvres :

. Gustave Courbet a une particularité : c’est un jouisseur. Le hasard de ses promenades en bords de Seine va l’amener à croiser quelques-unes des « Femmes damnées » de Baudelaire.

. Jean Fouquet, le plus ancien, m’a dévoilé Agnès Sorel, la maitresse de Charles VII, en Vierge au sein dénudé, à la beauté insolente. Je ne m’en suis pas encore remis.

. Le siècle de Maupassant… Que de dangers couraient ces lavandières qui nettoyaient leur linge le long des cours d’eau ! Eugène Boudin nous invite à les rencontrer.

. Un original ! Les amis d’Edgard Degas l’appréciaient. Était-il un véritable impressionniste ? Je pense avoir trouvé la réponse !

. Après sa période « Fauves » à Collioure, Henri Matisse se transforme en scénariste du mystère, peignant, à Nice, des jeunes femmes alanguies devant des ouvertures donnant sur le ciel et la mer.

. Pourquoi les corps dénudés des adolescents sur les plages espagnoles obsédaient-ils tant le peintre Joaquin Sorolla en ce début de 20e siècle ?

. Vincent Van Gogh est séduit par le style du Hollandais Frans Hals dont il va s’inspirer.

. Berthe Morisot, seule femme du groupe impressionniste, conte, dans un courrier adressé à sa sœur Edma leur première exposition accueillie sous les sarcasmes.

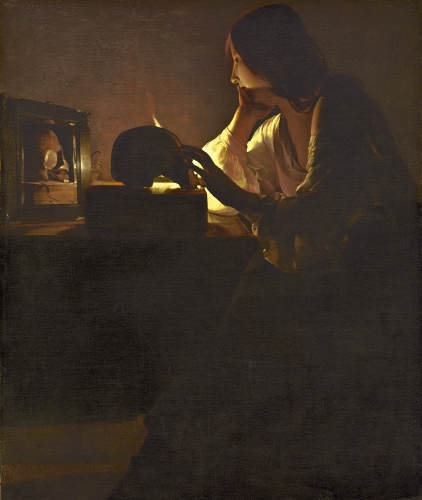

. Pouvais-je deviner que Georges de la Tour me ferait partager son secret ?

À tous ceux pour lesquels l’art permet d’aller plus loin.

Alain

http://www.httpsilartetaitconte.com/

https://librairie.bod.fr/catalogsearch/result/?q=alain+yvars